一线聚焦陕西电(副总编:张家南 孙梅梅 李婧雯 高雨晨报道)在国家大力推进非物质文化遗产保护与传承的政策背景下,2025年7月9日,陕西国际商贸学院管理学院拾影者调研团一行8人赴陕西渭南华州皮影文化创意园开启了皮影艺术探寻之旅,该活动旨在深入了解国家级非物质文化遗产华州皮影的传承与创新,助力传统文化的保护与发展。

一、光影溯源:文化园里的千年故事

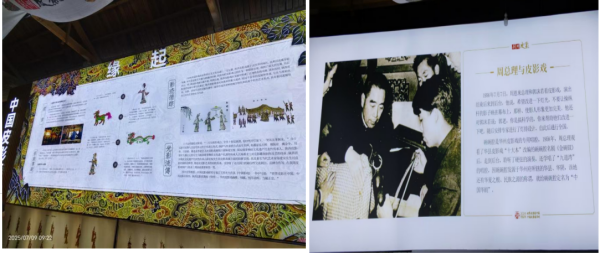

走进华州皮影文化园,首先映入眼帘的是国际皮影博物馆展览区,这里以图片、实物、文字等多种形式,详尽地讲述了中国皮影的起源、流传与发展历程。从古老的传说故事到历代的演变轨迹,从各地流派的风格特点到现代大师的精湛力作,每一件展品都承载着深厚的历史文化底蕴。据文化园的负责人介绍,“我们希望通过这些珍贵的展品,让参观者能够直观地感受到皮影艺术的博大精深,了解它在中国文化中的重要地位。”

陕西皮影戏源于汉代华州地区,从黄河流域开始传播,宋代是皮影艺术最为鼎盛的时期,到南宋时皮影戏已经作为一种职业出现,得到了很大的发展,以后的元、明、清皮影表演长露不衰,明清以来,陕西皮影戏在发展中形成了自身特有的风格,清末民初,陕西皮影戏的发展可谓空前鼎盛,陕西皮影戏是民间美术的集大成者,经过千百年的发展和传承,它在与原始巫术、宗教、世俗生活的交触互渗中,逐步形成具有鲜明地方特色和民族个性的艺术形式,具有黄河流域母体文化的艺术特征及内涵。至2011年,陕西皮影戏成功入选非物质文化遗产代表作名录。

二、光影流传:千年皮影流淌不息

在古代这样描绘皮影戏:“三尺生绡作戏台,全凭十指逞诙谐。有时明月灯窗下,一笑还从掌握来”,由于皮影历史悠久且有多元的艺术表达形式,保护与传承的方式也有多种,如潘京乐大师、魏振业、魏金全、刘华、吕崇德、董进水等老艺人对皮影表演原汁原味地呈现:国家级非物质文化遗产代表性传承人、陕西皮影领军人物汪天稳先生与陕西省非物质文化遗产代表性传承人汪海燕女士对皮影雕刻制作技艺的传承;陕西省非物质文化遗产代表性传承人薛宏权先生在皮影表演方面的创新呈现:以及著名当代艺术家邬建安先生对皮影的独特诠释,都是对皮影艺术的有机传承,也孕育了走出国门的融合性交流剧目、品牌合作等,在我国皮影戏保护与传承上增添浓墨重彩的一笔。

三、匠心体验:指尖上的非遗温度

“世界皮影看中国,中国皮影看华州”,在皮影制作体验区,团队成员从老艺人口中了解到制作皮影共有八步二十四道工序。无论是选皮、制皮、画稿、雕刻,还是敷彩、发汗熨平、缀结合成等等,每一道工序都蕴含着匠人精神与艺术智慧。成员们还亲身体验了敷彩这一重要工序,完成后的皮影也由成员们用专用相框封存起来,留作纪念。通过亲身体验皮影制作,团队成员纷纷表示:“皮影艺术不愧为国粹,深刻体会到了这门艺术的复杂与精妙,也更加敬佩那些皮影传承人的匠心与坚守,同时也更加坚定了团队成员们传播非遗文化的决心。”

四、声腔震撼:演播厅里的古今对话

演播大厅活动区是文化园的另一大亮点。在这里能够欣赏到由国家级、省级还有市级传承人演出的完完整整、原汁原味的皮影戏以及华州老腔。当那激昂豪迈的唱腔、铿锵有力的锣鼓声响起时,观众仿佛穿越时空,回到了那个古老而质朴的时代。国家级非物质文化遗产传承人吕崇德老先生在演出结束后接受采访时说:“华州老腔是我们祖辈流传下来的艺术瑰宝,我希望能通过我们的演出,让更多人了解它的魅力,让这门古老的艺术在新时代焕发出新的活力。”

五、薪火相传:共绘传承新图景

“华州皮影不仅是技艺的传承,更是民族精神的延续。”皮影非物质文化遗产的传承、保护与创新需要更多的青年学子运用专业知识为古老技艺注入现代活力,比如通过数字化技术留存皮影纹样的千年密码,用创意设计让皮影元素融入现代生活;可以化身文化传播的使者,带着皮影戏走进校园、走向网络,让更多同龄人感受光影艺术的魅力;更可以在深入理解的基础上实现创造性转化,让这门古老艺术在与当代审美、科技的碰撞中,既守住根脉,又焕发现代生命力,让民族精神在青春力量的托举下,穿越千年依旧鲜活。

此次实践,不仅是一次非遗文化的探秘,更是一场青春与传统的对话。拾影者调研团将带着这份感悟,继续成为皮影文化的传播者,让千年光影在新时代绽放更耀眼的光芒。